我們的春節 金蛇獻瑞2025

圖①:兒童畫《花蛇賀新春》,李依曼繪。

中國婦女兒童博物館供圖

圖②:朱炳仁設計的文創銅雕塑《靈蛇定乾坤》。

朱炳仁供圖

圖③:陝西考古博物館藏唐代泥質紅陶生肖蛇俑。

資料圖片

圖④:2025乙巳敦煌福蛇IP系列(部分)。

資料圖片

圖⑤

中國郵政《乙巳年》特種郵票“蛇呈豐稔”。

資料圖片

河南三門峽市虢國博物館館藏商代蛇形玉佩。

資料圖片

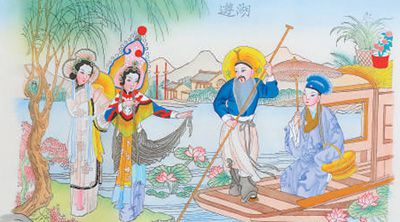

楊柳青年畫《白蛇傳》游湖場景。

天津楊柳青年畫社供圖

以銅為媒塑造靈蛇

朱炳仁

在源遠流長的中華文化中,生肖文化以其獨特的韻味和深厚的底蘊,成為中華民族不可或缺的精神標識。我很想以銅為媒介,將銅文化的精髓與生肖的靈動吉祥融合,創作出讓大眾喜歡的作品。

2024年龍年來臨時,我在北京繁華的王府井大街,打造了一組長達25米的《龍行大地,五谷豐登》的裝置藝術作品。這是一條少年巨龍,現代時尚且新潮的形象,寓意著少年強則中國強。

在北京故宮博物院的箭亭廣場上,有一組等大、同尺寸的五牛雕像。這組雕像源自唐代畫家韓滉的《五牛圖》。《五牛圖》對我的影響很大,我一直想以此為模本,在保留原作牛的神韻的基礎上,賦予它銅的溫潤與光澤,讓更多人感受原作蘊含的勃勃生機。這組作品,每頭牛高2.1米,重達300多公斤,歷時1年的時間制作完成。

蛇年即將來到,如何創作以蛇為主題的銅雕作品?蛇,自古以來便是中華文化中充滿神秘色彩與象征意義的生靈。它既是智慧的象征,代表著深邃的思考與敏銳的洞察力﹔又是生命力的象征,以其獨特的生存方式彰顯了生命的頑強與堅韌。我們重新審視這一古老而神秘的生肖,從民間傳說《白蛇傳》中汲取力量與智慧,創作了文創雕塑,取名為《靈蛇定乾坤》。它以一對憨態可掬的靈蛇為形象,一青一白,昂首挺胸,身姿纏繞,預示蛇轉乾坤,迎接錦繡前程。在制作上,兩條小蛇的工藝精湛,不僅融合傳統的非遺技藝,更在表面採用獨特的高溫釉彩技藝進行精細著色。這使得小蛇的身姿顯得格外圓潤活潑,捧在手心,不僅能感受到細膩的質感,更能深刻體會到濃厚的藝術氣息。

自2019年開始,我們每年給一個生肖制作一本郵冊,至今已經7冊。從《虎福臨門》到《天兔賜福》,從《牛轉乾坤》到《有龍則靈》,都受到大眾歡迎。今年的《金蛇納福》,不僅收錄《乙巳年》特種郵票“蛇呈豐稔”“福納百祥”各六枚,還精心呈現了《靈蛇定乾坤》《金蛇納財》《蛇飛飛》三款蛇年作品,既滿載郵政文化韻味,又寄托了對乙巳蛇年的深切祝福。

我們在全國范圍內開設了百余座銅器文創館。在這些文創館中,都特別設置了生肖銅雕專櫃。它們形態各異、栩栩如生,既有傳統的生肖形象,也有創新的生肖演繹,琳琅滿目,為大家帶來歲歲年年美好的祝福。

“蛇”字的演變

李守奎

現代漢字中,“蛇”是常用字,與“它”“虫”“也”形、音、義均不相同,放在文字發展歷史中就會發現彼此關系密切。

“蛇”字出現很晚,目前最早見於戰國秦文字。商周文字中的“蛇”在哪裡呢?這個問題翻翻《說文解字》,大致就解決了。《說文解字》540個部首中有一個“它”部,“它”就是“蛇”,“蛇”是“它”的異體字。順著這個線索上溯,商周文字中的“它”很常見,但它們很早就被假借作“其它”的“它”或洗手的盥器“匜”。當一個“它”字記錄了兩個以上的常用詞,就得造新字來分擔。書面語中“蛇”的使用頻率遠低於代詞“它”,於是表達蛇義的“它”被擠了出去,加了個“虫”旁變成了“蛇”形。

“它”很常用,雖然作意符被“虫”給取代了,但作音符常見,后來幾乎被“也”取代。“施”“他”“地”“弛”這些字在古文字中都從“它”聲,到了漢代才逐漸被“也”替代。就連“蛇”,宋刻《太平御覽》中的“蛇”都寫作“虵”。道理很簡單,“也”與“它”古音極近,構形中表音功能相同,“也”比“它”寫法簡單,人們書寫過程中就選擇了“也”來表音。

在文字系統中,“蛇”的命運曲折,幸亦不幸。

“它”是蛇的本字,本義就是蛇,在早期文字的構形中並不美好。但“它”在甲骨文時代就被借作代詞,表示“其它”的意義,一直延續到今天。現在更加常用的代詞是“他”,好像“他”與“它”有了區分人與其他物類的功能,就來源說,“他”字出現得很晚,是“佗”的變形,“佗”是“它”的累增,歸根到底,都源自“它”。

每個漢字的命運,自然受文字發展與演變規律的制約,但也有文化心理在其中。蛇在文字構形中有意無意的避諱,於是就沒有了從“它”表意的字,但“它”借作代詞,功能強大,生命長久!

從漢畫像看蛇形象

王仁湘

我們在漢畫像中看到了大量的蛇身人面刻畫,其中多數是伏羲女媧的藝術畫像。

在史前期人類社會,人類所崇拜和創造的眾神,主要來自動物們所具有的威勢與靈性,而且多是人類自身所不具備的能力。蛇,正因為這樣的背景進入到人們的信仰體系之中,蛇形或作為神本體的蛇形也就出現在神話中,出現在古代繪畫與雕塑藝術中。漢畫像中頻繁出現伏羲女媧畫面,一般都是蛇身人面,分別手捧日月,或者手執規矩,一陽一陰,形影不離。女媧在漢畫像中一般與伏羲以對偶神的形象出現,而且常常在與伏羲、西王母一起的構圖中出現,寓意陰陽諧和,子孫蕃昌。

人面蛇身的神形在古代神話傳說中存在諸多例証,《山海經》《淮南子》《史記》《天中記》《玄中記》《神異經》等文獻中均有記述。人面蛇身之神主要有伏羲、女媧、燭龍、共工等,其中又以伏羲女媧最是著名。傳說中伏羲是雷神的兒子,是母親華胥氏踩踏了雷神留下的“大跡”所孕生。《山海經·海內東經》說“雷澤中有雷神,龍身而人頭”,龍身古時常混同蛇身,伏羲因此就遺傳蛇身了。而女媧的形體,在《楚辭·天問》中問出“女媧有體,孰制匠之”這樣的話,王逸注說“傳言女媧人頭蛇身,一日七十化”,王延壽的《魯靈光殿賦》說“伏羲鱗身,女媧蛇軀”,說明伏羲女媧人面蛇身在東漢時是很流行的傳說。由此,我們就有了這樣一個深刻印象:創世時代的眾神都是人面蛇身,共享的蛇身是他們共有的“密碼”。

許多抽象的幾何構圖,其實也都是由寫實圖形中提煉出來的,而一旦靈感出現,半人半獸的神像也就被創造出來了。人面蛇身的眾神,就是這樣創造出來的。藝術基因有傳承,蛇身就自然成了創作眾神像的藝術選項。

滇青銅蛇形器

胡長城

“蛇形”圖案在滇文化中大量存在。

據不完全統計,僅雲南昆明石寨山墓地出土的青銅器中,與蛇有關的青銅器就超過了100余件,而在雲南玉溪李家山墓地發現的青銅器中,也有大量與之相關的青銅器。滇青銅器中的蛇形形象,大致可分為兩種:一種是突出了庄嚴意味,比如房舍雕刻銅飾和貯貝器柱上的盤蛇形紋飾。二是把蛇形用作裝飾品的組成要素,比如各類紐扣上的蛇形。

李家山51號墓出土的一件銅網狀器,造型奇特,器身張開如半圓球狀,前段立體蛇形伸出(見圖⑤)。石寨山71號墓出土的一件蛇首形青銅叉,是一件少見的生產工具中有蛇圖案的器物。

這些青銅器對於研究古代雲南的青銅文化、歷史和社會生活具有重要意義。

生肖設計如何更有親和力

殷 波

農歷新年即將到來,生肖設計再掀熱潮。近日,央視蛇年春晚吉祥物“巳升升”發布,聯合國蛇年生肖郵票發行,2025全球吉慶生肖設計大賽、2025中國高校生肖設計大展等推出一系列蛇年生肖海報。一個突出的特點在於,“蛇”的生肖形象從遠古的獰厲神秘轉變為今天的萌趣可愛,從庄重而令人敬畏發展為輕鬆且愉悅親和,富有趣味性和現代感,體現了社會文化的演進和發展、傳承與創新。

春節文化走向世界,在全球參與的“蛇”生肖設計中,萌趣可愛的特點十分鮮明突出,包括圓臉大眼睛的面容、微笑的表情、繽紛明亮的色彩、簡潔圓潤的線條、純潔天真的個性、溫暖親和的風格等。“萌”化的蛇“寶寶”如孩童般可愛,輕鬆愉快地喚起人內心最柔軟的情愫。人們追求溫暖美好的生活,希望以輕鬆的態度去解決問題,渴望回歸質朴的本性,向往真情實感的交流,“萌”化的生肖設計以簡約的風格、親和的面貌以及大道至簡、返璞歸真的理念呼應了人們深層次的情感訴求,也更容易形成精神的共鳴。

可以說,“蛇”的生肖形象變化正是現代社會文化發展的表征。在生肖文化的傳承與創新中,傳統的文化精神和符號語言更加巧妙地融會於生肖設計之中。“形”與“意”呼應,形成文化和審美的認同。央視蛇年春晚吉祥物“巳升升”,笑臉輪廓和整體造型取自雲頭如意和甲骨文“巳”字,包含“巳巳如意,生生不息”之意。從頭至尾的蝙蝠紋、歧羽紋、長命鎖、纏枝紋以及如意造型和壽字結等,寓意“福從頭起,尾隨如意”,所謂“言必有意,意必吉祥”,傳統的符號語言傳遞著古老的節日精神,熟悉又親切。

生肖設計將文化傳統融入今天的生活。文明之河奔涌,傳承與創新的文明歷程磅礡而又從容,不變的是對“美好”二字的追求。

考古中的“蛇”

呂 鵬

從科學和文化的角度而言,蛇是古老而神秘的生物。

所謂古老,是因為蛇在地球上已存在了上億年之久。但從演化的角度而言,蛇是四肢退化甚至消失的爬行動物。早在距今1.18億年前,蛇已經由某種蜥蜴演化而成。

蛇類遺存在考古遺址中也非常罕見。北京周口店猿人遺址出土有爬行類蛇舅母科動物(蛇和蜥蜴之間的過渡物種)的化石,表明古人類與蛇類相伴相行的歷史久遠。廣西左江流域貝丘遺址出土距今6000年的蛇類遺存,包括緬甸蟒、眼鏡王蛇、百花錦蛇等,其中緬甸蟒的長度可達4.58米,遠比現生同類蛇的體型要大。陝西商洛紫荊遺址的年代為距今7000—4200年,出土有游蛇科動物。江蘇張家港東山村遺址距今6300—6000年的馬家浜文化層裡出土有少量蛇類遺存。

蛇是龍的原型動物之一。蛇雅稱小龍,蛇蛻也被稱為龍衣。距今8000年以前,遼寧阜新查海遺址出土陶罐上有蛇銜蟾蜍的形象,該遺址出土石碓龍的形象明顯脫胎於蛇。當此之時,西遼河流域的先民已經開始建村落以定居,他們開辟農田,種植粟和黍、飼養狗和豬,處於史前農業起源階段。史前農業靠天吃飯,人們期盼風調雨順能夠帶來好收成,這種向往最終促成蛇崇拜轉向龍崇拜。其后,從距今5000年的浙江杭州良渚遺址,到距今4000年前的山西襄汾陶寺和陝西神木石峁遺址,再到距今3800年的河南新密新砦和河南洛陽二裡頭遺址,文物中龍的形象日益興盛和統一。

玄武是中國古代神話中的“四靈”之一,一般形象是龜蛇合體,龜自古以來就被視為長壽的象征,而蛇也有長壽之意,因此,玄武就獲得了長壽的內涵。陝西西安西漢長安城遺址出土有玄武紋瓦當,正中為一龜蛇交纏的圖案,龜作趴伏之態,蛇彎曲盤繞龜身,形態生動逼真,這些瓦當被用於宮殿等建筑的屋檐上,寓意著守護和吉祥。

蛇從億年前走來,在百萬年前與人類相遇,並與人相伴相行,最終成為一種圖騰。火遍全球的國家級非遺普寧英歌被親切地稱之為“中華街舞”,領頭的舞者手持蛇進行表演,傳達出剛毅的精神,洋溢著對美好生活的祈願!

“《白蛇傳》是楊柳青年畫的重要題材”

武少民

“《白蛇傳》是楊柳青年畫的重要題材。上世紀60年代,我們花了1年多時間,集體創作繪制了一批每套16幅年畫冊頁的《白蛇傳》,風靡一時,銷往國外。”走進位於天津市西青區的霍秀英家中,說起當年集體創作《白蛇傳》的場景,她依然歷歷在目。

霍秀英,“玉成號畫庄”的創立者霍玉棠長女,霍氏年畫第六代傳承人之一,新中國成立后第一代楊柳青年畫畫師。她9歲學藝,先后師從張興澤、潘忠義等著名年畫藝人,博採眾長,形成了獨特的藝術風格。

在霍秀英看來,這套《白蛇傳》年畫冊頁之所以受人歡迎,是因為它是集體創作的結晶。“大家精心設計16幕故事場景,再通過木版套印和手工彩繪相結合的方法,以精細的筆觸、明艷的色調,讓整個畫面明淨透亮,人物形象搖曳生輝。”她一直牽挂著傳統題材的挖掘和復繪工作,毫無保留地傳授瀕臨失傳的彩繪技藝。

來到西青區楊柳青古鎮“玉成號年畫坊”,第七代傳承人張宏正在創作以農歷蛇年為主題的年畫作品《靈蛇獻瑞 同心如意》。“通過如意、祥雲等元素勾勒出兩條靈蛇的形象,蛇頸相交處呈心形,寓意同心如意,蛇首昂揚向上,口吐祥雲,以精心構思的靈蛇創意迎接農歷蛇年。”張宏說。

遠山、垂柳、西湖、亭台、游船……移步換景間,演繹出寫不盡的紅塵往事。在“玉成號年畫坊”,霍秀英15年前創作的16幅年畫冊頁《白蛇傳》懸挂在牆上,每一幅都色彩鮮明,人物形象生動,細節處理精妙,讓人擊節贊嘆。“‘見蛇’這一幕本來是一條白蛇吐著信子探出帷帳之外,后來考慮到有人害怕這一形象,於是改成了帷帳之間隱約有一段白蛇的身體出現。這種細節上的改進,也是《白蛇傳》更好流傳的原因之一。”張宏說。

如今,張宏有一個新的願望,那就是靜下心來創作整套《白蛇傳》。“讓《白蛇傳》這一著名的民間故事,在楊柳青木版年畫上代代流傳。”

《人民日報》(2025年01月27日 第 20 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量