行進中國丨造“星”工廠逐夢海洋

8月初,一艘20000立方米的中型液化石油氣船緩緩駛入煙台港碼頭。而不久前,這艘遠洋巨輪還在北太平洋與台風“羅莎”驚險周旋。

彼時,距離地球535公裡的太空軌道上,“雲遙氣象星座”的46顆商業氣象衛星,正以每秒約8公裡、95分鐘繞地球一周的速度,對全球進行“掃描”,為遠洋船舶提供避開風暴的“生命線”。

“最新預報顯示,前方台風路徑變化,有多個低壓氣旋生成,預計會對原有意向中緯度航線造成較大影響,建議航線調整為高緯度阿留申南西行。”

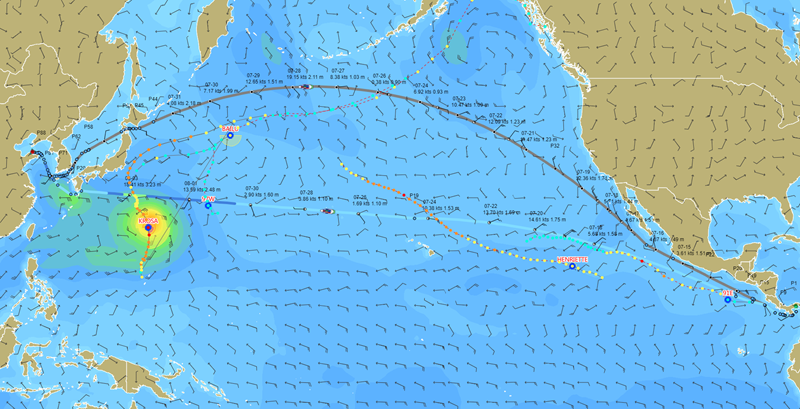

雲遙宇航提供的輪船周邊及航線上的氣象、風浪、洋流數據信息。雲遙宇航供圖

窗外波濤洶涌,一封來自天津雲遙宇航科技有限公司(以下簡稱“雲遙宇航”)的氣象導航郵件,給船長吃了顆“定心丸”,他第一時間調整航向,安全避開了正在形成的熱帶風暴。

最終,這艘遠洋巨輪提前45小時抵港,航程節省約460海裡,節省燃油44mt(公噸)。

這一切的背后,是“雲遙氣象星座”的精准探測。

6年前,還在天津大學攻讀博士學位的李峰輝走上了創業之路。

懷揣打造氣象界“北斗導航系統”的夢想,李峰輝創辦雲遙宇航,通過建設低軌空間氣象衛星星座——“雲遙氣象星座”,打造集全球空間氣象數據“生產+服務”於一體的綜合應用平台,成為我國第一家,也是目前唯一一家商業氣象衛星全鏈條服務商。

“在創業初期,我們做了大量調研,發現中國航運企業使用的全球氣象海洋預報產品有80%以上使用國外公司提供的數據。在這種情況下,中國遠洋船舶購買國外公司的氣象導航服務,不僅要支付高昂的服務費,還得把船舶技術資料、載貨信息、位置信息隨時報告給對方。”針對這一問題,李峰輝坦言,“這不僅暴露商業機密,也對國家安全構成潛在威脅。”

為盡快實現氣象數據國產化,李峰輝帶領團隊攻克星載GNSS掩星探測等關鍵技術,打破國外技術壟斷,將單星成本從億元級壓縮至百萬元級,實現了國產氣象衛星批量化生產。

工作人員正在測試天氣雷達射頻模塊的噪音系數。人民網 郭維瑾攝

“我們自主研發的雙極化GNSS-R海洋探測載荷,比傳統的單極化探測,精度更高。”說話間,李峰輝背后的大屏幕上,衛星軌跡交織成網,數據如瀑布般傾瀉,“這些數據包含海面高度、浪高、海冰厚度、海洋風場等信息。基於此,我們推出全球遠洋船舶氣象導航服務,能夠為客戶提供精確到小時級的天氣預報和精細化海上氣象導航服務。”

該服務上線1年來,能夠根據客戶需求,及時為對方推送最新的氣象海洋預報,幫船長預測哪條航線更安全可靠,哪裡海況更好、更省油,已服務超過500航次。

雲遙宇航企業展廳內滾動著的衛星數據。人民網 郭維瑾攝

6年來,從入駐天津港保稅區時的初創團隊,到國家級專精特新“小巨人”企業,雲遙宇航在天津拔節生長,也將未來星圖織入渤海潮聲,賦能藍色津門。

“天津有非常好的航天基因和應用場景優勢。在這裡,有中國航天科工集團三院8357所、8358所,有中電18所。我們的衛星有50%以上的部組件產自天津。”李峰輝介紹,目前,企業已與天津市氣象局達成合作,為天津港提供實時的海風、海浪數據,及海上風電項目選址建議。

“下一步,我們打算專門針對天津做12顆大衛星,這些衛星上面將附有紅外、微波、多光譜、高光譜等多種探測儀器,能夠為天津的氣象、環保、應急、水利等多個領域,提供更加精准的數據源。”李峰輝轉身望向窗外的藍天,浩瀚宇宙,雲遙的征途才剛剛開始。(潘旭海、郭維瑾)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量