生物制造,讓二氧化碳變廢為寶(瞰前沿)

人工合成澱粉樣品

可降解塑料餐具樣片

微生物蛋白樣品

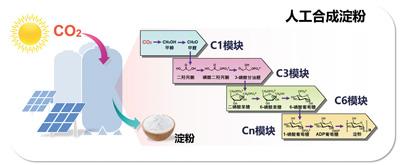

利用人工途徑從二氧化碳合成澱粉示意圖。

中國科學院天津工業生物技術研究所人工合成澱粉研究中心實驗室。

以上圖片均為中國科學院天津工業生物技術研究所提供

網友:我最近看到新聞,研究人員在嘗試直接捕集海水中的二氧化碳,並合成為可生物降解的塑料。這是不是屬於“生物制造”的范疇?二氧化碳還能轉化成什麼?

編輯:沒錯,你提到的正是當前科技前沿熱點——二氧化碳不僅是溫室氣體,更是潛在的“碳資源”。

“十五五”規劃建議提出,“完善新型舉國體制,採取超常規措施,全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料、生物制造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。”二氧化碳的生物轉化,是生物制造領域極具潛力的方向。二氧化碳是生物固定和轉化的原料,是全球碳素循環的重要參與者,其轉化的有機物支撐著整個食物鏈。通過生物技術,二氧化碳可以“變身”為澱粉、蛋白質、燃料乃至可降解塑料。

本期“瞰前沿”,我們邀請中國科學院天津工業生物技術研究所研究員蔡韜,介紹二氧化碳生物固定和轉化研究領域的最新進展。

二氧化碳是溫室氣體,也是重要的生物制造原料

我們每時每刻都在呼出的二氧化碳,是生命代謝的產物,也是自然界碳循環的關鍵一環。這種看不見的氣體,也是全球氣候治理的焦點。

二氧化碳如同覆蓋在地球表面的“保溫被”,適量存在能將地球表面平均溫度維持在15攝氏度左右,使生命繁衍成為可能。然而,工業革命以來,人類活動加劇,這床“被子”正在變得越來越厚。化石燃料燃燒、土地利用變化等導致大氣中溫室氣體濃度持續攀升,全球氣溫不斷升高,隨之而來的是冰川加速消融、海平面上升、極端天氣事件頻發等一系列連鎖反應。

面對這一嚴峻挑戰,國際社會對碳中和愈加重視。減少排放是應對策略的一個方面。另一方面,如何將二氧化碳轉化為有用的資源,變被動減排為主動利用?這是可持續發展的思路。

事實上,二氧化碳本身就是全球碳循環的重要參與者,是生物制造的第三代原料。在可再生能源驅動下,二氧化碳可通過生物轉化技術,被賦予新的“生命”——變成澱粉、蛋白質、燃料乃至可降解塑料。這場“碳轉化”實踐,正在世界各地的實驗室和工廠中悄然進行。

從模仿自然到人工創造,高效轉化二氧化碳有了新路徑

大自然本身就是二氧化碳轉化的大師。約35億年前,原始藍藻就開始固定轉化二氧化碳,為地球生命演化奠定基礎。如今,地球上能轉化利用二氧化碳的生物主要分為光能自養生物(如植物、藻類)和化能自養生物(如硝化細菌)。它們通過不同的固碳途徑將二氧化碳轉化為有機物,其中最為人熟知的是卡爾文循環——這一途徑為人類提供了絕大部分的糧食和氧氣,其發現者梅爾文·卡爾文於1961年獲得諾貝爾化學獎。

然而,自然界的固碳系統並非完美。卡爾文循環中的關鍵酶在捕捉二氧化碳時缺乏“專一性”,經常誤綁氧氣分子,從而啟動耗能的光呼吸過程,導致固碳效率降低。這就像是一個效率不高的生產線,需要不斷進行補救操作。

為了提高二氧化碳的利用效率,科學家嘗試對該固碳途徑進行“升級改造”。在煙草中引入更高效的光呼吸替代途徑,成功回收部分損失的二氧化碳﹔通過強化“光保護”機制減少對光合作用的抑制,這一策略在煙草和大豆中均驗証成功﹔還有研究團隊向植物中引入額外的二氧化碳固定途徑,如在水稻中引入光呼吸替代途徑,顯著提高了碳固定效率和產量。

但真正的突破來自跳出自然局限,從頭設計全新的人工固碳途徑。2016年,德國科學家設計並組裝了第一條自然界中不存在的固碳途徑——CETCH循環,其固碳效率顯著高於天然的卡爾文循環。2021年,科研人員成功創建了POAP循環,僅包含4步反應,是已知最短的固碳路徑。2023年,德國團隊進一步設計出THETA循環並將其成功“植入”大腸杆菌,邁出了將復雜人工固碳途徑移入細胞內的第一步。這些突破為高效轉化二氧化碳提供了全新路徑,標志著從簡單模仿自然邁向了自主設計的新階段。

產業化路徑逐漸清晰,推動生物固碳效率提升

目前,基礎研究的突破催生一系列顛覆性應用,二氧化碳生物轉化的產業化路徑逐漸清晰。

2021年,中國科學院天津工業生物技術研究所聯合大連化學物理研究所,在國際上首次實現不依賴植物光合作用的二氧化碳到澱粉的人工全合成。該途徑通過化學催化與酶促反應相結合,將二氧化碳逐步合成為澱粉。與光伏和電解水產氫裝置聯用,該系統可以利用陽光、水和二氧化碳合成澱粉,其合成速率和理論能量轉化效率均超過玉米等農作物。隨后,該單位團隊還於2023年實現了從二氧化碳到葡萄糖、甘露糖等多種糖類化合物的精准合成。

另一種思路則是改造微生物細胞作為“工廠”來生產澱粉。基於酵母這一“底盤”細胞,科學家們成功構建了可合成澱粉的細胞工廠。人工合成澱粉使澱粉生產從傳統農業種植模式向工業車間生產模式轉變成為可能,並為二氧化碳原料合成復雜分子開辟了新的技術路線。

蛋白質是生命體不可或缺的營養成分。目前,全球的蛋白質供應雖仍以傳統的動植物來源為主,但微生物蛋白質也嶄露頭角。它能夠以二氧化碳或工業尾氣為原料進行合成,具有“不與人爭糧、不與糧爭地”的獨特優勢。2024年,美國一公司宣布利用土壤細菌,通過氣體發酵技術,將回收的二氧化碳轉化為微生物蛋白。在我國,河北首朗新能源科技有限公司已成功開發出通過細菌發酵將工業尾氣轉化為飼料蛋白的技術。2025年,以二氧化碳為原料生產酵母蛋白的工業化裝置在內蒙古成功投產。這些突破標志著從二氧化碳到蛋白質的工業化生產路徑正逐步成為現實,為保障未來蛋白質供給、推動綠色低碳發展開辟了新方向。

除了合成澱粉、蛋白質等生物大分子,二氧化碳還能通過生物轉化,用於生產各類化學品,為化工行業開辟低碳甚至負碳的新路徑。

在生物燃料領域,二氧化碳生物轉化的研究已取得多項概念驗証。研究人員將電催化二氧化碳所得的乙酸利用酵母轉化為脂肪酸、β—法尼烯等多碳分子,為綠色生物燃料的制備提供了新思路。

在生物可降解塑料領域,研究正朝著實現高效與規模化生產的目標推進。2025年,研究人員構建了“人工海洋碳循環系統”,直接捕集海水中的二氧化碳並將其合成為可完全生物降解的塑料,展示出了將海水轉化為綠色材料的產業化可能性,同時為解決海洋酸化問題提供了新方案。

揭示二氧化碳生物轉化的內在機制,突破天然固碳系統的速率與能量效率極限,是國際公認的重大前沿科學問題,受到全球學者的廣泛關注。探索二氧化碳生物轉化的新途徑、新機制及新功能元件,不僅能揭示自然界未知的固碳代謝網絡,拓展人類對生命代謝的認知,更能為人工設計高效固碳系統提供全新的理論基礎與技術策略,從而推動生物固碳效率實現顛覆性提升。這一領域的探索,對最終實現碳達峰碳中和目標具有深遠的科學價值與戰略意義。未來,這些源自實驗室的創新,有望重塑我們的物質生產模式,逐步構建起一個更加可持續的碳循環圖景。

(作者為中國科學院天津工業生物技術研究所研究員,本報記者李家鼎採訪整理)

《人民日報》(2025年11月22日 第 06 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量