吳咸中

沈玲英

沈玲英留存的紀念章

沈玲英留存的報紙

中國人民志願軍鐵道工程總隊

劉文由

抗美援朝字樣的日用品

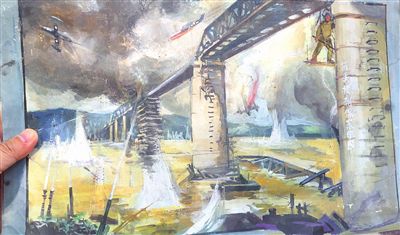

粉彩畫登高英雄楊連弟

楊建清收藏的抗美援朝期間群眾贈送的錦旗

朝鮮戰場上使用的水壺、子彈箱、子彈殼等實物

今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年。抗美援朝戰爭不僅奏響了一曲曲可歌可泣的凱歌,而且鍛造出偉大的抗美援朝精神。這種精神永遠是中國人民的寶貴財富。

日前,本報記者採訪了我市多位抗美援朝時期的親歷者和見証者,有志願醫療隊的醫生和護士、鐵道工程隊的隊員以及抗美援朝史料的收藏者,聽他們講述那段不平凡的歷史……

院士吳咸中 首批赴朝 終身難忘

“如果早有這樣的大夫來與我治療,恐怕早就好了。”這是抗美援朝戰爭中傷員張君臣寫給天津市抗美援朝志願醫療隊第一大隊醫師吳咸中信裡的一句話。

今年95歲的吳咸中是中國工程院院士、天津醫科大學教授,曾經擔任南開醫院院長、天津市中西醫結合急腹症研究所所長、天津市中西醫結合研究院院長等職務。1950年,時年25歲的他就職於天津市立總醫院,是一名助理住院醫師。抗美援朝戰爭打響,他主動報名,成為了天津市抗美援朝志願醫療隊第一大隊的一員,在臨時“醫院”簡陋的環境中,利用自己的仁心仁術和一腔熱血,搶救傷員。回憶起70年前發生的那一幕幕感人的場景,他記憶猶新。

77名天津醫護人員首批赴朝

1950年11月20日,在志願軍跨過鴨綠江不到一個月,天津市已有400多名醫護人員報名參加“抗美援朝志願醫療隊”,報名者中許多是知名專家。報名會上,吳咸中代表全體外科醫生發言:“我們迎接挑戰並保証把抗美援朝的光榮任務做好。”之后,有77人作為“天津市抗美援朝志願醫療隊第一大隊”首批赴朝。11月24日,津城各界在中國大戲院為即將出征的天津醫療隊舉行了隆重的歡送會。“次日,《天津日報》用了一整版的篇幅報道了歡送會盛況,刊登了第一大隊每位隊員的照片,在天津的歷史上留下永遠的記憶。”吳咸中院士回憶道。

“醫院”由中學臨時改造而成

歡送會后不久,天津市抗美援朝志願醫療隊第一大隊出發了,火車直達吉林省洮南,他們在一個臨時“醫院”扎營。“洮南距離朝鮮還有段距離,估計是要避開美軍的飛機轟炸,使傷病員能夠得到安穩的治療。”吳咸中院士說,進入東北后,臨戰的氣氛就濃了,各類工事、防空設施等處處可見。

“我們工作的醫院是由中學臨時改造而成,病房和手術室原先都是教室,輕傷員的病床是用課桌拼在一起,上面加蓋葦席和褥子﹔重傷員才有病床,但也十分簡陋。我們的宿舍也是教室,多人同睡大通鋪,沒有餐桌,大家圍在鍋台旁吃飯。”吳咸中院士說。

天津醫療隊被分配到第一所

這所臨時醫院下設醫療所,天津醫療隊被分配在“第一所”,為傷員們提供二期治療,即他們在朝鮮的戰地醫院已經做過急症手術或處理,到“第一所”再進行規范的治療。外科治療仍然是主要的,如取子彈、彈片,糾正或改善戰地醫院的初級治療;骨科的工作也不少,如復位、內固定等。但總體來說,重傷員不多。“在第一所,我的工作很像總住院醫師。首先,我需要乘火車到前一站,到專列上去接收傷員。那時,即使離前線有一段距離,條件仍然很艱苦,抬運傷員,往往使用百姓家的門板。”吳咸中院士說。

醫護人員與傷員建立起很好的醫患關系

吳咸中院士介紹,戰士們都很年輕,20歲的就算是“老兵”了。小戰士們都很勇敢、樂觀,配合治療,尊重醫護人員。閑下來,一起下棋、打扑克,有時講起他們“摸崗哨、抓舌頭”的英勇故事,年輕的臉上充滿驕傲。“出於醫療上的需要和對傷員們的敬佩,我曾為他們獻血以保証手術和治療的順利進行,也曾用自己的錢購買糖果、糕點為他們補充營養。聽說周總理還專門表揚了天津市抗美援朝志願醫療隊,說我們成員醫術高、態度好,特別是與傷病員們的關系好,號召全國學習。”

《天津通鑒》記載──

在抗美援朝期間,天津市共組織志願醫療隊5個,共計264人,同期又組成4個國際醫療服務隊,共80人,配合志願軍中的衛生部門開展檢疫和防疫工作。

在抗美援朝斗爭中,天津人民在不同的崗位上努力作出了自己的貢獻,涌現出一級人民英雄楊連弟、一等功臣田正貴、二等英雄王俊才等一批英雄模范人物。

截止到1951年12月31日,全市各行各業和人民群眾捐出人民幣2001億元,超過原計劃的36%,這筆捐款當時可以購買飛機133架。

護士沈玲英

兩次赴朝

一生自豪

10月16日早晨,記者在秋風中來到河西區向榮裡,聆聽兩次赴朝鮮前線的沈玲英老人的故事。

沈玲英老人回憶道,抗美援朝戰爭打響后,天津市醫務界組織醫療隊赴朝支援,醫護人員紛紛報名參加。當時,她隻有20歲,是一名共青團員,在天津市立第三醫院當一名護士助理員。報名后,她有幸成為了天津市抗美援朝志願醫療隊第一大隊成員。老人拿出一張1950年11月25日的《進步日報》說,“這是我丈夫專門給找出來的,當時報紙整版刊登天津市抗美援朝志願醫療隊全體人員的情況和照片,你看這是我的名字和照片。”

沈玲英說,出發前,醫療隊發給每個隊員一件皮大衣、一套棉衣褲、一雙高腰軍用皮靴,個人自帶被褥。家裡拿不出做棉被褥的錢,她到本院化驗室賣了300毫升血,用這筆錢做了兩床棉被、一條棉褥。當時,醫療隊在黑龍江省洮南縣的臨時醫院工作。沈玲英所負責的病房裡大都是術后病人,“我見到一個傷員面色焦黃地趴在床上,臀部傷口很深很大,布滿膿血,大夫小心翼翼地清理傷口,我站在一旁協助,每當戰士咬牙抽搐,我的心也跟著一緊,就像是給自己換藥一樣。”

三個月的時間過得飛快,到了輪換的時候,傷員們依依不舍,紛紛將自己的照片送給她留念。

回津后不久,黨中央組織了一個由全國各界代表組成的中國人民赴朝慰問團,准備去朝鮮慰問志願軍,天津市衛生局從醫院抽調醫生、護士為慰問團服務。而出發前一天,一名隨團護士高燒39℃,無法出行,醫院決定讓沈玲英代替。因時間緊迫,沈玲英甚至沒有時間向家人告別,就隨隊出發了。

沈玲英告訴記者,慰問團白天在防空洞休息,夜晚趕路。在一次休息時,因山洞面積有限,團員分散到幾個防空洞。沈玲英急著到另一個山洞去送藥,途中天空突然出現敵機,正虎視眈眈地低空飛來。沈玲英此時無處躲藏,隻好就地蹲下。幸好沒有被發現,敵機很快就飛走了。

沈玲英拿出自己編寫的一本書《無悔的青春》,對記者說,“回想自己20歲時參加抗美援朝的情景,至今依然歷歷在目,令人難以忘懷。我為自己在保家衛國中盡了一份力量感到光榮和自豪。”

鐵路員工劉文由 工程鐵軍 再憶猶榮

1951年,在朝鮮戰場上出現了一支這樣的隊伍──中國人民志願軍鐵道工程總隊。這支隊伍的組成人員都是鐵路員工,一直在東北從事搶修、復舊、改造、擴建鐵路工程任務。今年90歲的劉文由爺爺當年就是這支隊伍中的一員。說起抗美援朝的那段歷史,劉爺爺依舊慷慨激昂。

中國人民志願軍入朝作戰,軍需供應很重要,尤其鐵路運輸更不可少,雖有鐵道兵在前方搶修鐵路,但還是不足,急需鐵道工程總隊過江。劉爺爺清晰地記得在動員會上,領導講完形勢、任務問了一句:“有不願意去的嗎?”沒有回音,又補一句:“有不願去的可以舉手。”也沒有人舉手。

跨鴨綠江作戰正是一二月份嚴寒季節,當時還沒有棉軍裝下發,劉爺爺和工友們每人隻領到一頂棉軍帽、一雙黑色高腰棉膠鞋,除帶足常用的工具設備外,還要帶夠半個月的主、副食品,怕過江后一時得不到供應。

既然是戰斗,就會有犧牲,在戰時搶修、搶建鐵路也不例外。“美軍在前線屢遭重創,就想用破壞我后方運輸線阻止我方軍需供應。”劉爺爺說起這段尤為激動,“敵人利用其‘空中優勢’,對鐵路樞紐、特大橋梁、咽喉路段實行狂轟濫炸,對我搶修搶建指戰員也時常掃射投彈追殺。”我們初到戰地經驗不足,傷亡不小,但是我們的戰士前仆后繼,擦干了身上的血跡,掩埋了戰友的尸體,更加積極地投入了戰斗。

1953年7月27日朝鮮實現停戰,根據上級指示:繼續發揚無產階級國際主義精神,幫助朝鮮人民醫治戰爭創傷,重建家園。又一輪整修線路,修復橋涵,提高行車速度,使朝鮮方面正式開通了旅客列車。中國人民志願軍鐵道工程總隊1953年11月分批凱旋歸國。

多年過去,劉爺爺對當年的事情記憶猶新,每當給兒孫講起這段歷史,劉爺爺心中充滿了自豪。

抗美援朝藏品收藏家楊建清 紅色遺產 留傳后代

10月15日,在一間並不寬敞的辦公室,天津農民收藏家、天津東方紅收藏館的負責人楊建清正在整理藏品。

“這些抗美援朝時期的實物,是我從數萬件紅色藏品中整理出來的精品,總數達2000余件,這些藏品的數量和質量在全國民間收藏界也是屈指可數的。” 楊建清自豪地說。記者看到,這些藏品中有抗美援朝戰爭時期志願軍服裝、炮彈殼、地雷罐、子彈箱,以及抗美援朝時期相關內容的報紙、布告、雜志、年畫、英雄人物宣傳畫、傳單、黑白照片、犧牲証、功勞証等珍貴資料。

今年55歲的楊建清是武清區楊村人,自幼就有紅色情結。改革開放后,他跑遍全國各地搜集10余萬件藏品,2005年自費籌辦東方紅博物館,整理出30多個不同的專題。

說到搜集的藏品,讓楊建清印象深刻的有一對青花瓷蓋盒。15年前,他在廊坊一個舊貨攤上,看到一隻青花瓷倭瓜形蓋盒,上面繪有“抗美援朝”的字樣。楊建清介紹說,在抗美援朝期間,全國總動員掀起了一股“保家衛國”的熱潮,許多普通的民用器物上也烙上了印記。他當場買下。過了一段時間,他無意中又在天津鼓樓的一家小店發現了同樣器型的蓋盒,上面寫的是“保家衛國”,他當場買下。拿回家一看,與家中的蓋盒正好是一對。

“我收藏了好多抗美援朝英雄人物宣傳畫,我最喜歡的還是這張登高英雄楊連弟的粉彩畫。”楊建清一邊整理藏品,一邊給記者介紹裡面的故事。畫中,在一座上指藍天、下臨深澗的橋梁上,因為美機連續轟炸,一座橋墩已經被炸毀了,用高高的枕木墊了起來。為搶修鐵路橋梁,保証運輸暢通,楊連弟第一個攀登,冒著隨時墜落的危險,終於登上高聳的橋墩。

楊建清說,這些形象的、可觸摸的“紅色記憶”,是一筆寶貴的精神財富,他有責任把這筆珍貴的紅色遺產廣泛地展現給世人,完好地留傳給后代。(記者 劉連鬆 趙煜 韓愛青 黃萱 文並攝)